Identification de nouveaux substrats neuronaux impliqués dans le trouble de l’usage des opiacés

Ce projet vise à identifier de nouveaux substrats neuronaux essentiels dans le développement du trouble de l’usage des opiacés. Ce trouble se caractérise par une consommation problématique d’opiacés entraînant une détresse psychologique ainsi que des déficits dans les interactions sociales. Il affecte nos sociétés depuis des siècles. L’opium, extrait de la graine de pavot (Papaver somniferum), est utilisé depuis plus de quatre mille ans à la fois pour ses propriétés médicinales et pour ses effets récréatifs, procurant un soulagement de la douleur et un état d’euphorie. La morphine, isolée en 1805 comme le principal principe actif du pavot, demeure à ce jour l’analgésique le plus puissant en médecine moderne, malgré ses effets secondaires sévères et son fort potentiel addictif. L’héroïne, une forme diacétylée de la morphine, a été commercialisée en 1898 comme un opiacé prétendument non addictif pour le traitement de la toux et de l’asthme. Cependant, elle est rapidement devenue un problème sociétal majeur.

Plus récemment, une véritable « épidémie opiacés » s’est développée dans les pays occidentaux. La sur-prescription d’antalgiques opioïdes au cours des vingt dernières années a entraîné une augmentation drastique de leur usage non médical, accompagnée d’une hausse alarmante des décès par overdose et d’une transition vers la consommation d’héroïne. De plus, la disponibilité croissante d’opioïdes synthétiques à bas coût, tels que les fentanyls non pharmaceutiques, alimente davantage cette épidémie.

Plus récemment, une véritable « épidémie opiacés » s’est développée dans les pays occidentaux. La sur-prescription d’antalgiques opioïdes au cours des vingt dernières années a entraîné une augmentation drastique de leur usage non médical, accompagnée d’une hausse alarmante des décès par overdose et d’une transition vers la consommation d’héroïne. De plus, la disponibilité croissante d’opioïdes synthétiques à bas coût, tels que les fentanyls non pharmaceutiques, alimente davantage cette épidémie.

Objectifs du projet

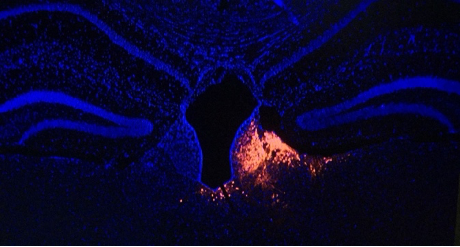

L’objectif principal de ce projet est d’identifier les régions cérébrales clés impliquées dans le trouble de l’usage des opiacés, puis de déterminer la fonction des neurones dans ces zones en réponse aux opiacés. Cette recherche combinera l’analyse de l’activité neuronale à l’échelle locale et à l’échelle du cerveau entier afin de mieux comprendre les mécanismes sous-jacents à cette dépendance.

À long terme, nos recherches visent à :

- Identifier de nouvelles cibles moléculaires impliquées dans le trouble de l’usage des opiacés,

- Cartographier les circuits neuronaux altérés dans le trouble de l’usage des opiacés,

- Découvrir de nouveaux biomarqueurs, susceptibles de guider le développement de thérapies innovantes contre le trouble de l’usage des opiacés.

À quoi serviront vos dons ?

Les dons collectés seront directement alloués à :

- L’achat d’équipements permettant la modélisation du trouble de l’usage des opiacés chez l’animal ;

- L’étude de l’activité neuronale et des nouvelles méthodes d’analyse de l’expression des gènes avec une approche spatial ;

- L’acquisition de matériel informatique et la diffusion de nos résultats auprès de la communauté scientifique et du grand public.

Ce projet bénéficie déjà du soutien de l’Agence Nationale de la Recherche (ANR) et de l’Institut de Recherche en Santé Publique (IRESP).

Faire un don

Contact

Au sujet de votre don

- Fondation Université de Strasbourg

- 2 rue Marie Hamm, Bâtiment eXplora / Nextmed

- 67000 Strasbourg

- 03 68 85 13 10

- fondation@unistra.fr

Au sujet de ce projet

- Emmanuel Darcq

- Strasbourg Translational Neuroscience & Psychiatry Dept - 1 rue Eugène Boeckel

- 67000 Strasbourg

- edarcq@unistra.fr

- https://step.unistra.fr/en/addictions/pre-clinical-research/#c65287

Notre reconnaissance

Pour tout don à la Fondation de l’Université et des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg, vous bénéficiez de notre reconnaissance. Nous nous engageons notamment (et avec votre accord) à :

- vous informer sur l’impact de votre don et les avancées qu’il aura permises ;

- vous offrir une visibilité en incluant votre nom à notre liste de donateurs annuelle.

Vos avantages fiscaux

La Fondation Université de Strasbourg vous délivre un reçu fiscal pour déduire votre don de vos impôts.

Pour un don de 100 € :

|

Réduction fiscale |

Coût réel |

|

|

Impôt |

66 € 66 % dans la limite de 20 % du revenu imposable |

34 € |

|

Impôt sur la fortune immobilière |

75 € 75 % dans la limite de 50 000 € |

25 € |

|

Impôt |

60 € 60 % dans la limite de 0,5 % du chiffre d’affaires |

40 € |

En savoir + sur la fiscalité